En el portal de Belén

ha entrado un fortepianista

no toca nada de Bach

porque es historicista

Ande, ande, ande,

la marimorena,

trae mejor un clave

y a ver qué tal suena

Con mis mejores deseos para todos los amantes de la buena música. Feliz Navidad.

Ya he indicado en varias ocasiones que soy partidario y admirador de los músicos y conjuntos que se conocen como "historicistas" (es probable que unos de los próximos "ídolos" que repase sean Reinhard Goebel y su Musica Antiqua Köln). La llamada "interpretación históricamente documentada" es un movimiento que empezó a despuntar en los primeros años 60 del siglo XX (si bien su nacimiento es anterior) con nombres como los de Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt, Anner Bylsma, Frans Brüggen, etc. En aquellas épocas había todo un mundo por descubrir; estos pioneros se dedicaron a "recuperar" la música de los grandes genios del Barroco (Bach, Telemann, Vivaldi, Händel...), a "limpiarla" de los añadidos de la práctica musical tradicional que casi los había dejado irreconocibles.

Ya he indicado en varias ocasiones que soy partidario y admirador de los músicos y conjuntos que se conocen como "historicistas" (es probable que unos de los próximos "ídolos" que repase sean Reinhard Goebel y su Musica Antiqua Köln). La llamada "interpretación históricamente documentada" es un movimiento que empezó a despuntar en los primeros años 60 del siglo XX (si bien su nacimiento es anterior) con nombres como los de Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt, Anner Bylsma, Frans Brüggen, etc. En aquellas épocas había todo un mundo por descubrir; estos pioneros se dedicaron a "recuperar" la música de los grandes genios del Barroco (Bach, Telemann, Vivaldi, Händel...), a "limpiarla" de los añadidos de la práctica musical tradicional que casi los había dejado irreconocibles. (Texto publicado originalmente en Mixobitácora el 16 de febrero de 2006)

(Texto publicado originalmente en Mixobitácora el 16 de febrero de 2006)Puede resultar sorprendente que un compositor "minoritario" (o, para ser más exactos, con pocas obras conocidas: el Réquiem, la Pavana y poco más) ocupe el séptimo puesto de mi cuadro de honor particular con 106 obras en mi fonoteca. Pero no lo es. Tengo una predilección especial por los músicos franceses de finales del XIX y principios del XX y Gabriel Fauré (Pamiers, 12-5-1845 - París, 4-11-1924) es uno de sus mejores representantes. Sus 79 años de vida le permitieron convivir con los últimos coletazos del Romanticismo y con los primeros del Impresionismo y otras tendencias que tan radicalmente cambiaron el lenguaje musical. Él siempre permaneció fiel a su estilo, que muchos califican de "púdico", lo cual hizo que la mayor parte de su producción está formada por obras para piano, de cámara y mélodies.

Y sin embargo es más conocido por algunas de sus escasas obras sinfónico-corales. Quizá el Réquiem (1888-1900) sea la principal. Fauré planteó esta obra no como una representación del terror del Juicio Final (no hay dies irae), sino como una especie de "nana de la muerte", un acompañamiento a lo que él consideraba sin lugar a dudas una transición hacia una vida mejor en el Más Allá. Yo tengo claro que, si existe el Cielo, los que allí lleguen serán recibidos con el In Paradisum de esta maravillosa obra. Que precisamente fue la primera que tuve de Fauré, junto con la Pavana y su música incidental para esa obra que tanto ha fascinado a los músicos: el Pélleas et Mélisande de Maeterlinck. Hasta hace no mucho eso era todo, pero entonces descubrí su extraordinaria música para piano (una excepción, pues sus coetáneos dedicaron no mucho esfuerzo al piano: no incluyo a Debussy, que es casi de una generación posterior), que merecería ser mucho más conocida y su abundante producción camerística, otro ir contra corriente en la época del gran poema sinfónico y la ópera (él sólo compuso una: Penelope). Hay vida más allá del Réquiem y la Pavana, ¡a descubrirla!

En 1803 escribió a Beethoven un melómano escocés llamado George Thomson (1757-1851) para pedirle que armonizara una serie de canciones populares de su tierra. Parece ser que durante el siglo XVIII la recopilación de canciones típicas de Escocia se había puesto de moda allí y se habían publicado numerosas colecciones. Thomson quería que la suya fuese la mejor con diferencia, y antes de dirigirse a Beethoven ya había conseguido que músicos célebres como Pleyel, Kozeluch e incluso Haydn le hubiesen suministrado arreglos. Beethoven tardó muchos años en responder y el señor Thomson no recibió el primer manuscrito hasta 1812, pero el resultado fue impresionante: 167 canciones escocesas, irlandesas, galesas y de otros países que constituyen el conjunto de obras más grande en número de los compuestos por Beethoven. Son canciones breves, para una o más voces, con acompañamiento de piano, violín y violonchelo. Pues bien, entre ellas hay cuatro canciones españolas:

-Yo no quiero embarcarme WoO 158a nº 11, para tenor

-Una paloma blanca WoO 158a nº 19, para soprano

-Como la mariposa soy WoO 158a nº 20, para soprano y mezzosoprano

-Tiranilla española WoO 158a nº 21, para tenor

Los beethovenianos acérrimos sí que conocíamos la existencia de estas obras pero, ¿el resto de los mortales se imaginaba a Beethoven escribiendo música para textos españoles?

Rossini y el "¡vivan las caenas!"

No es extraño suponer una relación de Rossini con España. Su obra más famosa se titula El barbero de Sevilla. Estuvo casado muchos años con la madrileña Isabel Colbrán. Puso música a textos españoles y entre sus obras menos conocidas las hay con neto sabor hispánico (esta misma mañana he podido escuchar por la radio un arreglo hecho por Britten de una de las Soirées musicales rossinianas que no era sino un fandango). Sin embargo, acabo de descubrir una "canción española" de Rossini que me ha llamado poderosamente la atención.

En 1825 Rossini estrenó la que sería su última ópera italiana, Il viaggio a Reims, para la coronación en aquella ciudad de Carlos X como rey de Francia. Es una obra que ya en vida de su autor se consideró perdida; parte de su música fue reutilizada en otra ópera, Le comte Ory (1828). En la década de los 70 del siglo XX fue redescubierta y se grabó por primera vez en 1984. En la ópera, un grupo de personajes de diferentes nacionalidades descansa en un balneario de camino a la ceremonia en Reims. Al final de la obra, cada uno canta en alabanza del nuevo rey y de las glorias francesas. Don Álvaro, el almirante español, entona una canción en la que no hay precisamente "toreadores":

Ommagio all'Augusto Duce

che d'alma sovrana luce

L'Iberia fé balenar.

Ei spense il civil furore,

del soglio salvò l'onore

e da tutti si vide amar.

Ah! dove a tal vittoria

l'esempio trovar,

dove si può trovar?

Es decir:

Homenaje al augusto caudillo

que con divina luz soberana

hizo a Iberia brillar.

Extinguió la furia civil,

del trono salvó el honor

y se vio amado por todos.

¡Ah! ¿Dónde, de tal victoria

se puede un ejemplo hallar,

dónde se puede hallar?

El "caudillo" no es otro que el duque de Angulema, que al frente de los Cien Mil Hijos de San Luis derrocó el régimen liberal creado tras el pronunciamiento de Riego y dio paso a la década ominosa, uno de los periodos más oscuros y terribles de la historia de España. Pobre D. Gioacchino...

El bolero de Sibelius

Si hay un compositor del que nunca imaginaría una relación musical con España éste sería el finés Sibelius. No parecen cuadrar mucho los fríos paisajes nórdicos y la épica del Kalevala, que impregnan su obra, con el sol y la luz del Mediterráneo. Sin embargo, sí que hay al menos una obra "española" en su producción.

Finlandia era parte de Rusia en la juventud de Sibelius. Los sentimientos patrióticos de los fineses estaban severamente reprimidos por las autoridades zaristas, por lo cual los actos públicos de exaltación nacional debían "disfrazarse". Uno de esos disfraces eran las galas para el Fondo de Pensiones de la Prensa, en las que siempre se acababa mostrando algún ejemplo de arte al servicio de la nación. Sibelius participó activamente en ellas, con obras que se han llegado a hacer muy famosas (Finlandia, Op.26). En 1899 escribió unas Escenas históricas (Op. 25), que aparecieron publicadas en 1911. Pues bien, el número 3 de la obra se titula Festivo, así, en español. Describe una fiesta en el palacio de un gobernador sueco de Finlandia en el siglo XVI, cuya mujer era española; el resultado, un bolero con sus castañuelas y todo animando el cotarro en Helsinki.

(Texto publicado originalmente en Mixobitácora el 17 de enero de 2006)

(Texto publicado originalmente en Mixobitácora el 17 de enero de 2006)Llegamos al puesto 8: Johannes Brahms (Hamburgo, 7 de mayo de 1833 - Viena, 3 de abril de 1897) está representado por 98 obras en mi colección fonográfica. La verdad es que mi relación con la música de Brahms ha sido curiosa. Quizá por haber dejado que me influyese el concepto -erróneo- que adquirí del personaje Brahms sobre mi percepción de su música.

En la era del vinilo (para mí duró hasta 1989) sólo compré un disco con música de Brahms: su primer concierto para piano con Maurizio Pollini y Karl Böhm. Yo vivía en plena efervescencia beethoveniana y no podía concebir que ningún músico hubiese destacado más que el de Bonn en cualquier aspecto. Y en cierta ocasión escuché a la célebre Paloma O'Shea decir que los conciertos para piano de Brahms eran los mejores que se habían escrito. Tal vez compré aquel disco para comprobarlo (y con las grandes economías que en aquella época tenía que hacer cada vez que me compraba un disco, la curiosidad debió de ser más que fuerte) y, aunque no salí defraudado por esa música imponente, Brahms siguió siendo un personaje que me caía mal.

Por entonces yo aún sabía menos de música que ahora, pero ya me había creado un criterio sobre cómo había ido evolucionando el lenguaje sonoro. En la época de Brahms había románticos exaltados tipo Chaikovsky, incipientes (o no tan incipientes) nacionalistas como Dvorák e incluso los que empezaban a ser rompedores como Mahler o Richard Strauss. Eso pensaba yo entonces. Y allí estaba ese señor gordo con barbas, personaje poco diplomático e incluso antipático (siempre recuerdo esa anécdota que se contaba de él, presumo que apócrifa: cuando entraba en los salones siempre decía "¿hay alguien a quien no haya insultado todavía?"), ese músico que en mis incipientes lecturas veía como un "niño bonito" del odiado crítico Hanslick (odiado porque yo empezaba a entusiasmarme con la música de Wagner y Bruckner, objetivo de las feroces críticas de Hanslick), un señor que seguía componiendo sextetos y serenatas cuando ya casi estaba pasado de moda abjurar de las formas clásicas...

Menos mal que, como dice el tópico, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Éste transcurrió y poco a poco empecé a valorar en su justa medida a D. Johannes. Y me dí cuenta de que había caído en el mismo error que muchos: Brahms ni fue retrógrado ni conservador. El mismísimo Arnold Schoenberg fue el primero quizás en darse cuenta al señalarle como músico "vanguardista". Hoy en día, en una época en la que al ser todo cuestionable nada se libra de ataques, parece que vuelven a surgir voces críticas contra Brahms, contraponiéndole a alguno de sus contemporáneos. Posiblemente esto se hace así por la mala costumbre de necesitar el vituperio de unos para realizar la loa de otros.

Hoy puedo contar a Brahms entre mis favoritos. Una vez que he profundizado en su música y en su biografía no puedo menos que reírme de mis ideas primitivas. Nos encontramos ante un compositor muy autocrítico, exigente, sensible. Autor del que quizá sea más extraordinario conjunto de obras de cámara que haya salido de la mente humana, por su variedad e ideas. Autor de maravillosos lieder que no tiemblan ante ninguna comparación. Autor de obras sinfónicas que muchos colocan al lado de las de Beethoven y evocan como culminación del modelo que creó el gran sordo. Autor de magníficas y desconocidas obras para el piano, instrumento que transfiguró al final de su vida con unos sobrehumanos conjuntos de piezas. Autor frustrado de ópera, aunque quién sabe si le interesó el género, por entonces (con honrosas excepciones) más un espectáculo tirando a ligerito para entretener a burgueses que otra cosa. En definitiva, una de las grandes figuras de la música universal que sería lamentable que algunos desprestigiasen sólo porque quieren que "el suyo" sea el mejor. Quien tenga oídos, que oiga.

Fue en el colegio (1º de B.U.P., "Historia de la música", la asignatura en la que me infecté de este virus) cuando por primera vez me hablaron del contraste entre las sinfonías "impares" y "pares" de Beethoven. Las impares, cargadas de conflicto. Las pares, remansos de paz. Después de la sacudida revolucionaria (en todos los sentidos) de la "Heroica", la paz y serenidad de la cuarta sinfonía. Me gusta la definición que de esta obra hizo Robert Schumann: "una esbelta doncella griega entre dos gigantes nórdicos", aunque no todo el mundo la comparte. La obra es, en efecto muy distinta a su predecesora (y a su sucesora), aunque no todo en ella es paz. La amenaza se siente en la introducción lenta del primer movimiento y luego se vuelve a asomar en pleno movimiento lento. Sin embargo, su scherzo y su finale rezuman optimismo y vitalidad.

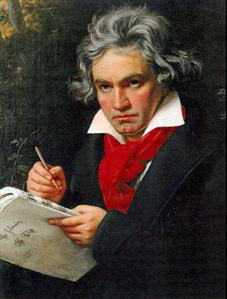

La obra fue compuesta en 1806, en un año especialmente fecundo y feliz en el que aparecieron obras muy relacionadas con ésta, como el cuarto concierto para piano (Op. 58) o el concierto para violín (Op. 61). Hay quien aseguró que tal fecundidad (y felicidad) se debió a un presunto affaire amoroso con Therese von Brunsvik (cuyo retrato encabeza este texto), algo que, según los Massin, pertenece a la leyenda. La obra fue publicada por la Cámara de Artes e Industria de Viena con el número de opus 60, dedicada al conde Oppersdorf.

La realidad es que fue una obra de encargo; la solicitó el aristócrata que finalmente recibió la dedicatoria. Parece ser que la intención de Beethoven era dedicarle la quinta sinfonía, que empezó a componer antes que la cuarta, pero por motivos económicos (vendió los derechos de publicación a un editor y luego el trabajo se detuvo hasta 1807-08, más o menos) no pudo ser así y finalmente fue la sinfonía en si bemol mayor la compuesta como consecuencia del encargo.

La cuarta es una de las sinfonías "olvidadas" de Beethoven. Quizá no tanto como las dos primeras o la octava, pero no es precisamente de las que cuenta con más favor popular. Es inexplicable. Ya no estamos ante un compositor que ensaya basándose en los modelos de Haydn y Mozart, sino un creador con su personalidad, que ya ha revolucionado el mundo sinfónico con su "Heroica" y que asume el género con voz propia. Debería escucharse más esta obra, yo el primero.

¿Versiones favoritas? Como siempre, Furtwängler, con su Filarmónica de Berlín y en una de sus terribles interpretaciones "bélicas" (1943) y también Bruno Walter/Orquesta Sinfónica Columbia (Sony, 1958), Georg Szell/Orquesta de Cleveland (Sony, 1963) y Carlos Kleiber/Orquesta Estatal de Baviera (Orfeo, 1982: este disco es un atraco a mano armada, no llega a los 40 minutos y es caro carísimo. Pero el poco Beethoven que dejó Kleiber es imprescindible)

Yo no tengo ni idea de técnica vocal. No sé utilizar esos palabros como "squillo", "fiato" y demás que suelen arrojarse a la cabeza los maníacos del "bel canto" cuando discuten sobre si Callas o Tebaldi eran las mejores. De lo que sí entiendo es de lo que me gusta y lo que no me gusta y con esa autoridad puedo decir que la voz de Lucia Popp es la más bella que yo haya escuchado jamás.

Nacida Lucia Poppova cerca de Bratislava (entonces Checoslovaquia, hoy Eslovaquia) el 12 de noviembre de 1939, nada parecía indicar que se fuese a dedicar a la lírica. Empezó a estudiar medicina (lo dejo casi al comienzo) y después se interesó por el teatro; por casualidad la oyeron cantar mientras estudiaba arte dramático y le ofrecieron seguir por ese camino. Por suerte, aceptó.

(Texto publicado originalmente en Mixobitácora el 27 de julio de 2005)

(Texto publicado originalmente en Mixobitácora el 27 de julio de 2005)En el número 9, con 93 obras en el día de hoy, esta el alemán, inglés de adopción, Georg Friedrich Händel (Halle, 23 de febrero de 1685 - Londres, 14 de abril de 1759). Lo primero que diré sobre él es que siempre me gusta utilizar la forma alemana de su nombre: Händel. Por ahí se lee mucho Handel (sin umlaute) o Haendel, pero yo prefiero el original. Aparte de la manía personal, es porque pienso que la germanidad nunca desapareció del todo en este hábil músico y empresario.

Confieso que me costó entrar en Händel. En mis primeros tiempos de aficionadillo me hice con las que quizás sean sus obras más famosas para el gran público: la Water Music y la Royal Fireworks Music, en unas versiones de cuyo responsable no quiero acordarme. Durante años, su presencia en mis estanterías no pasó de ahí (la verdad es que igual ocurrió con la llamada música barroca en general). En los últimos años, mi participación en foros de música en Internet aumentó aún más mi prevención ante él, puesto que pude comprobar que sus admiradores acérrimos estaban entre los usuarios más agresivos de los foros. Me dije a mí mismo: "a ver si empiezo a escuchar música de este hombre y me vuelvo yo también así..."

Por fortuna este estúpido temor pasó y en los últimos tiempos me he hecho con unas cuantas de sus óperas y oratorios, con su música de cámara completa y con casi toda su obra orquestal. La verdad es que es un músico más que interesante. Necesito escuchar con más detenimiento sus óperas y oratorios, pero en ellos he encontrado algunos pasajes de una belleza y un dramatismo sobrecogedores. Citaría el aria Scherza, infida, de su ópera Ariodante, la primera que tuve, y el oratorio L'Allegro, il penseroso ed il moderato como ejemplos que servirían para que cualquiera se aficionase a su música. Además, en mi caso, hay un punto a su favor: Händel era el ídolo de Beethoven, seguramente gracias a la asistencia en su juventud a las veladas patrocinadas por el barón van Swieten (citado en uno de mis anteriores mensajes musicales) donde se interpretaban oratorios del caro sassone.

Ya son palabras mayores. Con su tercera sinfonía (compuesta entre 1802 y 1804, la publicó la Cámara de Artes e Industria de Viena con el número de opus 55 el año 1806 con una dedicatoria para el príncipe Lobkowitz), que todo el mundo conoce como Heroica, Beethoven puso cabeza abajo el mundo sinfónico del momento. Sus dos primeras obras en el género fueron ensayos, pruebas realizadas con el molde de Haydn y Mozart para introducirse en la forma musical que entonces reinaba en las salas de conciertos vienesas. Con la sinfonía en mi bemol mayor, rebasó todos los límites.

¡Uf! Difícil hablar de una figura tan (artificialmente) controvertida. Para sus admiradores, tal vez el mejor director del siglo XX. Para sus detractores, un colaboracionista del régimen de Hitler. Para los historicistas ortodoxos, una bestia negra. ¿Cómo conciliar tales extremos?

Wilhelm Furtwängler nació en Berlín el 25 de enero de 1886. Era hijo de un célebre arqueólogo y recibió una exquisita educación de forma privada, en su hogar. Estudió música y su idea fue siempre la de ser compositor, algo que mantuvo a lo largo de toda su vida. Siempre se vio a sí mismo como un compositor que dirigía antes que un director que componía. El caso es que las circunstancias le llevaron a dedicarse más a la dirección orquestal. Tras un periplo por varias ciudades alemanas, en 1922 sucedió a Arthur Nikisch al frente de la Filarmónica de Berlín, puesto que desempeñó, con algunos paréntesis, hasta su muerte, acaecida en Baden-Baden el 30 de noviembre de 1954.

Su etapa más controvertida dio comienzo en 1933, cuando los nazis se hicieron con el poder en Alemania. Muchos músicos hubieron de huir por su condición de judíos (Klemperer) y otros lo hicieron por convicción (Erich Kleiber). Sin embargo, bastantes otros se quedaron e incluso colaboraron con el régimen en algunos casos (Karajan, Karl Böhm, Knappertsbusch, Richard Strauss). De este último grupo sólo se suele recordar a Furtwängler. El uso que de él hizo la propaganda nazi quizá sea la causa fundamental. Tan eficaz fue Goebbels que hasta después de la caída de los nazis se mantuvo el estigma. Furtwängler nunca más pudo dirigir en Estados Unidos, por ejemplo, donde aún hay numerosos grupos que le siguen considerando un nazi.

Yo llegué hace muy poco a conocer sus grabaciones (los prejuicios que tenía frente a las llamadas "grabaciones históricas", hoy felizmente superados, tuvieron gran parte de culpa). Concretamente en julio de 2002 pude escuchar una por primera vez y ha sido una interpretación que ha dejado huella. Se trata de su versión de la quinta sinfonía de Beethoven perteneciente al concierto dado por la Filarmónica de Berlín el 27 de mayo de 1947, concretamente el segundo que dirigió una vez terminado su proceso de desnazificación. Se ha convertido en mi grabación favorita de esa gran obra. Por encima de objetividades, subjetividades, fidelidades al texto y demás, me consigue emocionar, hacer que vea esa obra de otra manera.

Desde aquella primera grabación me he ido haciendo con bastantes más, hasta llegar a tener 146 de las 400 y pico entradas que hay en el catálogo que H. S. Olsen elaboró para la Discoteca Nacional de Dinamarca en 1970-73. Es muy difícil quedarse con unas pocas, pero si tuviera que seleccionar algunas para recomendar a mis amigos serían, por orden alfabético del compositor:

-Bartók: Concierto para violín nº 2, con Yehudi Menuhin y la Orquesta Philharmonia (EMI, 1953)-Beethoven: Pseudointegral de las sinfonías, con las orquestas Filarmónica de Viena, Filarmónica de Estocolmo y del Festival de Bayreuth (EMI, 1948-54)

-Beethoven: Sinfonía nº 3 "Heroica", Orquesta Filarmónica de Viena (1944)-Beethoven: Sinfonía nº 5, Orquesta Filarmónica de Berlín (DGG, 1947)

-Beethoven: Sinfonía nº 6 "Pastoral", Orquesta Filarmónica de Berlín (1943)

-Beethoven: Sinfonía nº 7, Orquesta Filarmónica de Berlín (1943)

-Beethoven: Sinfonía nº 9, Orquesta Philharmonia (Tahra, 1954). La célebre "novena de Lucerna"

-Beethoven: Concierto para violín, con Yehudi Menuhin y la Orquesta del Festival de Lucerna (Testament, 1947)

-Beethoven: Concierto para piano nº 5, con Edwin Fischer y la Orquesta Philharmonia (EMI, 1951)

-Beethoven: Fidelio, Mödl, Windgassen, Frick, Edelmann, Poell, Jurinac, Schock, Orquesta Filarmónica de Viena (grabación en directo, 1953)

-Brahms: Integral de las sinfonías, Orquestas Filarmónica de Viena y de Berlín (EMI, 1947-54)

-Brahms: Sinfonía nº 1, Orquesta Filarmónica de Berlín (DGG, 1952)

-Brahms: Sinfonía nº 1 (último movimiento), Orquesta Filarmónica de Viena (1945). Terrible documento, unas semanas antes de la derrota de Alemania y pocos días antes del exilio de Furtwängler a Suiza.

-Brahms: Concierto para violín, con Yehudi Menuhin y la Orquesta del Festival de Lucerna (EMI, 1947)

-Brahms: Concierto para piano nº 2, con Edwin Fischer y la Orquesta Filarmónica de Berlín (1942)

-Bruckner: Sinfonía nº 8, Orquesta Filarmónica de Viena (1944)

-Bruckner: Sinfonía nº 9, Orquesta Filarmónica de Berlín (1944)

-Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen, con Dietrich Fischer-Dieskau y la Orquesta Philharmonia (EMI, 1952)

-Mozart: Don Giovanni, Siepi, Grümmer, Dermota, Ernster, della Casa, Edelmann, Berry, Berger, Orquesta Filarmónica de Viena. La secuencia filmada más larga de Furt dirigiendo. DVD (DGG, 1954)

-Schubert: Sinfonía nº 7 (8) "Inacabada", Orquesta Filarmónica de Berlín (DGG, 1952)

-Schubert: Sinfonía nº 8 (9) "La grande", Orquesta Filarmónica de Berlín (DGG, 1951)

-Wagner: El anillo del nibelungo, Frantz, Mattiello, Treptow, Sattler, Weber, Emmerich, Pernestorfer, Markwort, Höngen, Wegener, Weth-Falke, Gabory, Kenney, Wagner, Konetzni, Flagstad, Steingruber, Crkall, Schmedes, Batic, Svanholm, Markwort, Herrmann, Moor, Lorentz, Coro y Orquesta del teatro Alla Scala de Milán (1950)

-Wagner: El anillo del nibelungo, Frantz, Poell, Fehenberger, Windgassen, Malaniuk, Grümmer, Siewert, Neidlinger, Patzak, Greindl, Frick, Jurinac, Gabory, Rössl-Majdan, Konetzni, Mödl, Cavelti, Hellwig, Scheyrer, Schmedes, Bennings, Suthaus, Pernestorfer, Streich, Coro y Orquesta de la RAI de Roma (EMI, 1953)

-Wagner: Fragmentos de La valquiria y El ocaso de los dioses, Flagstad, Müller, Stenning, Graven, Bardsley, Seymour, Coates, Arden, Garside, Ripley, Bockelmann, Nezadal, Thorborg, Melchior, Janssen, Weber, Orquesta Filarmónica de Londres (1937)

-Wagner: La Valquiria, Mödl, Rysanek, Frantz, Suthaus, Klose, Frick, Schreyer, Hellwig, Schmedes, Siewert, Köth, Töpper, Blatter, Hermann, Orquesta Filarmónica de Viena. La última grabación de Furt (EMI, 1954)

-Wagner: Tristán e Isolda, Suthaus, Flagstad, Thebom, Greindl, Fischer-Dieskau, Schock, Evans, Davies, Orquesta Philharmonia (EMI, 1952)

-Weber: El cazador furtivo, Poell, Czerwenka, Grümmer, Streich, Böhme, Hopf, Edelmann, Dönch, Orquesta Filarmónica de Viena (EMI, 1954)-Wolf: 22 lieder, con Elisabeth Schwarzkopf. Magnífico testimonio del Furt pianista (EMI, 1953)

La Segunda es otra de las sinfonías poco escuchadas. Otra obra, como la Primera, muy influida por los modelos anteriores, escrita en un festivo re mayor que encubre el hecho de que es coetánea del llamado Testamento de Heiligenstadt: la peor crisis vital del autor. Beethoven, ante el agravamiento de su sordera, el peor mal que podía afectar a un músico, llegó a pensar en el suicidio.

Se estrenó el 5 de abril de 1803, en una velada en la que Beethoven presentó también su Tercer concierto para piano y el oratorio Christus am Oelberge. El año siguiente fue publicada con el número de opus 36 por la Cámara de Artes e Industria de Viena, con una dedicatoria a uno de los habituales mecenas de Beethoven, el príncipe Karl von Lichnowsky, cuyo retrato encabeza este texto y que fue protagonista de una anécdota relacionada con el estreno de la obra. Según Jean y Brigitte Massin, cuenta Ferdinand Ries que los músicos, tras casi seis horas de ensayos, estaban un poco hartos, así que el príncipe mandó traer vino y viandas frías y tutti contenti. La obra en principio tuvo buenas críticas en la influyente Allgemeine musikalische Zeitung, pero cuando en 1824 se presentó en Leipzig las críticas de la misma revista fueron feroces. Tampoco fue bien comprendida en París, donde fue escuchada por primera vez en 1821: el segundo movimiento no pareció aceptable, así que se sustituyó por el Allegretto de la Séptima Sinfonía, del que se exigió el da capo...

Yo la escucho poco (mal hecho); es una de las sinfonías en las que me gusta dar opción a los historicistas, entre los cuales me quedo con Harnoncourt (Teldec), a pesar de que su versión sea sólo medio historicista. Toscanini o Klemperer también me agradan mucho. Quizá habría que prestar más atención a esta despedida del siglo XVIII que hizo Beethoven antes de lanzarse a la aventura sinfónica de la Heroica. Una despedida que fue más bien un "hasta luego", pues años después Beethoven retornó al modelo, al menos en parte, en su Octava.

(Texto publicado originalmente en Mixobitácora el 3 de agosto de 2005)

(Texto publicado originalmente en Mixobitácora el 3 de agosto de 2005)Entrado el otoño de 1990 yo estaba cumpliendo con el ya olvidado servicio militar; no tenía oficio ni beneficio y la paga de cabo camillero daba para poco, por lo cual hube de hacer grandes sacrificios para reunir las 22.450 pesetas (134,93 €) que me costó el Anillo grabado en los festivales de Bayreuth de 1966 y 1967, con Karl Böhm en el foso. Me llamaron la atención muchas cosas de esa colosal caja de 14 discos, que contenía casi 16 horas de una música extraordinaria, difícil, absorbente. Una de ellas fue quien ponía voz a los personajes de Loge y los dos Sigfridos, un cantante que se hizo tan imprescindible en la verde colina que Wieland Wagner llegó a decir en una ocasión que si le ocurría algo debería colgar un cartel que dijera: "Festspielhaus cerrada. No hay tenor".

Wolfgang Windgassen nació en la localidad de Annamasse, en la Saboya francesa, el 26 de junio de 1914. Era hijo de un heldentenor, Fritz Windgassen, de quien recibió sus primeras lecciones. Como otros grandes tenores heroicos wagnerianos (Lauritz Melchior, por ejemplo), primero fue barítono, pero tras su primera aparición en 1939 sólo hubo que esperar dos años para que asumiera su primer papel de tenor, el Álvaro verdiano. Desde 1945 hasta 1972 perteneció a la ópera estatal de Württemberg, en Stuttgart, y tras la reapertura de Bayreuth, en 1951, se convirtió en invitado imprescindible de todos los festivales wagnerianos, en los que cantó todos (o casi) los papeles de tenor: Erik, Lohengrin, Tannhäuser, Loge, Siegmund, los dos Siegfried, Parsifal... Desde 1970 se dedicó más a la dirección escénica que al canto. Murió prematuramente, en Stuttgart, de un ataque al corazón, el 8 de septiembre de 1974.

Lo que me gusta de Windgassen es cómo "actúa" con la voz. Curiosamente de él siempre se dice que su técnica no era inmaculada y casi siempre en sus grabaciones no "está en su mejor momento" (sobre todo en las de 1960 en adelante, donde hay mitos como su Tannhäuser de 1963 o, sobre todo, su Tristan de 1966), sin embargo a mí no hay otro cantante que me haga más sentir lo que oigo que él. A pesar de ese pronto contacto con él, no ha sido hasta que muchos años después incrementé mi fonoteca wagneriana cuando he recopilado bastantes de sus grabaciones: todas me encantan (sólo desconozco su forma de cantar Walther). Fuera de Wagner, sólo conozco su Fidelio vienés de octubre de 1953 con Furtwängler (las dos grabaciones, la que se hizo en vivo en el Theather-an-der-Wien y la de estudio de pocos días después) y, la verdad, digan lo que digan los críticos, me gusta más que un Patzak o que un Vickers. En fin, raro que es uno...

Pido prestada la idea del célebre programa de Radio Clásica para hablar de compositores de esos que sólo parecen gustarme a mí, compositores que cuando son mencionados bien resultan indiferentes al aficionado medio o bien aburren con su música (cosa que a mí no me ocurre). En esta lista podría incluir a Max Reger (mi “raro” favorito, con lo cual es lógico que “abra el fuego” con él), Ottorino Respighi, Bohuslav Martinů, Ernest Chausson, Alexander von Zemlinsky, George Enescu o Heinrich Ignaz Franz von Biber. Pero también rarezas, obras casi desconocidas de compositores más “aceptados”: el piano o los lieder de Sibelius, los cuartetos de Nielsen, la única ópera de Schumann, etc.

Pido prestada la idea del célebre programa de Radio Clásica para hablar de compositores de esos que sólo parecen gustarme a mí, compositores que cuando son mencionados bien resultan indiferentes al aficionado medio o bien aburren con su música (cosa que a mí no me ocurre). En esta lista podría incluir a Max Reger (mi “raro” favorito, con lo cual es lógico que “abra el fuego” con él), Ottorino Respighi, Bohuslav Martinů, Ernest Chausson, Alexander von Zemlinsky, George Enescu o Heinrich Ignaz Franz von Biber. Pero también rarezas, obras casi desconocidas de compositores más “aceptados”: el piano o los lieder de Sibelius, los cuartetos de Nielsen, la única ópera de Schumann, etc.

Empiezo aquí un repaso a quienes han sido mis ídolos musicales casi desde el comienzo de mi afición a la música. Y nadie mejor para ello que Christa Ludwig, una gran mezzosoprano alemana, protagonista de muchos de aquellos primeros discos de vinilo que me compraban mis padres (tras dura y casi inaguantable insistencia por mi parte) hace ya demasiados años.Creo que fue la grabación de la Missa Solemnis por Karajan la primera en la que pude escuchar a Christa Ludwig. Me sorprendió su voz llena de personalidad. Yo no entiendo nada de cantantes y soy incapaz de escribir esa retahila de palabras en italiano que utilizan los verdaderamente iniciados en el arte canoro para calificar la técnica, la emisión y otras características de las voces. Pero sí que sé que en muchas ocasiones las voces de los cantantes parecen fabricadas en serie. En mi caso, sólo muy pocas veces puedo distinguir perfectamente la voz de un cantante determinado. Y una de esos casos es el de Dª Christa.

Recurro al Grove para dar unos mínimos datos biográficos. Nació en Berlín el 16 de marzo de 1928; es hija de cantantes. Estudió con su madre y debutó en Frankfurt en 1946. Desde 1955 fue fija en la Ópera de Viena y en el Metropolitan de Nueva York actuó de forma habitual entre 1959 y 1990. Mas tardía (1968) fue su aparición en el londinense Covent Garden. Se dejó ver poco por Bayreuth, pero sus actuaciones allí fueron memorables, especialmente la Brangäne del mítico Tristan de Karl Böhm.

Su repertorio fue especialmente amplio, de Monteverdi a la contemporaneidad. Recuerdo haberla escuchado en la radio, como narradora, en la grabación histórica (creo que de 1953) de un estreno de Luigi Nono... Colaboró con grandes directores y realizó algunas grabaciones que hoy se antojan imprescindibles: Fue Octavian en El caballero de la Rosa con Karajan (EMI, 1956), Brangäne en el ya mencionado Tristan de Bayreuth (DGG, 1966), Kundry en el primer Parsifal grabado en estudio (dirigido por Georg Solti, Decca, 1971), tuvo varios papeles en el mítico Anillo de Solti (Decca, 1958-65), etc. También fue una excelente cantante de lieder y participó en algunas grabaciones míticas de obras de Mahler, como la Canción de la Tierra bajo la batuta de Klemperer (EMI, 1964-66) o una conmovedora 2ª sinfonía con Bernstein, ya casi al final de su carrera (DGG, 1987). Un espacio también para el cotilleo: entre 1957 y 1971 estuvo casada con el barítono Walter Berry (1929-2000), otro de los nombres que más leía cuando empezaba con mi carrera de aficionadillo...

Para completar mi pequeño homenaje, he aquí uno de los varios ejemplos que se pueden encontrar en Youtube de Dª Elisabeth en uno de sus papeles favoritos (grabación de 1962):

A la vuelta de unas vacaciones en las que he estado casi del todo desconectado del mundillo (esto es, de los foros), me encuentro con la triste noticia de la muerte de Elisabeth Schwarzkopf. Una figura que sin duda habría aparecido en esta sección del repaso a mis ídolos, pero que me hubiese gustado que respetase su turno y que no habría aparecido de forma tan intempestiva si la Parca no se hubiera aplicado con tanta diligencia.

Si, la que para mí era -y siempre será- Doña Elisabeth murió el 3 de agosto en la localidad austríaca de Schruns, a los 90 años de edad. Cuando hace poco lamentábamos la desaparición de otro mito como Birgit Nilsson, se hos ha ido uno de las pocas leyendas musicales del siglo XX que aún estaban entre nosotros.

Elisabeth Schwarzkopf, de nacionalidad británica, era natural de la ciudad de Jarocin, hoy polaca pero alemana el 9 de septiembre de 1915, cuando vino al mundo. Pronto mostró interés por la música y especialmente por el canto (hizo su primera interpretación a los 14 años); en 1934 ingresó en la Escuela Superior de Música de Berlín. En 1938 se incorporó a la Ópera Alemana de la misma ciudad y allí debutó con un papel muy secundario en Parsifal. En esa compañía permaneció hasta 1946, cuando se trasladó a Viena. A partir de 1948 empezó a prodigarse por los escenarios internacionales; su carrera en los escenarios operísticos se prolongó hasta 1971; su último recital fue en 1979.

Su carrera no estuvo exenta de polémica, primero por su vinculación con el partido nazi, que algunos le siguieron reprochando tras la guerra, y después por un asunto que causó un gran escándalo en su día, como fue prestarse para cantar los agudos que una veterana Kirsten Flagstad ya no podía llegar a dar en la mítica grabación de Tristán e Isolda dirigida por Furtwängler en 1952. El "cerebro" de ese "truquito" no fue otro que Walter Legge, uno de los nombres más importantes en el mundo de la fonografía, fundador de la Orquesta Philharmonia, omnipotente productor de EMI que se casó con Doña Elisabeth en 1953.

He de confesar que aunque el nombre de Doña Elisabeth me sonaba desde mis inicios en este vicio, su fecha de nacimiento me daba aprensión (pues aprensión me daba todo lo que sonase a grabación antigua). La primera vez que pude escuchar su voz no fue precisamente en un papel protagonista: fue en la grabación de Die Zauberflöte dirigida por Otto Klemperer en 1964, donde intepretaba a la primera de las tres Damas (las otras dos eran nada menos que Christa Ludwig y Marga Höffgen). Tuvo que pasar bastante tiempo hasta que descubriese sus magníficos papeles operísticos, especialmente straussianos (¿hay mejor Mariscala?) y a la gran liederista que era. Especialmente valiosa para mí es la velada dedicada a Hugo Wolf que tuvo lugar en Salzburgo el 12 de agosto de 1953 y en la que el pianista no fue otro que el mismísimo Wilhelm Furtwängler. El gran director se acercó a ella en una cena que estaba teniendo lugar después de un concierto en Turín, donde interpretó la Novena de Beethoven con Doña Elisabeth como solista. La frase no pudo sino sorprenderla: "He oído que va usted a dar un recital Wolf en el festival de Salzburgo de este año. Si aún no tiene pianista, ¿podría considerar que yo lo fuera?" Es de imaginar la reacción de nuestra protagonista.

Y para no terminar con tópicos, lugares comunes o frases hechas, lo mejor es recomendar esa misma grabación de Wolf, o algunos otros memorables recitales como el de canciones orquestales de Strauss (entre ellas las célebres Cuatro Últimas, en una interpretación emocionante como pocas) con Georg Szell en el podio, o el de lieder y arias de concierto de Mozart con Walter Gieseking y Szell, o...

(Y a pesar de que para los "italianizantes" tenía mil y un defectos de los que ellos no toleran para cantar el puñado de óperas que les gustan, Doña Elisabeth siempre será Doña Elisabeth...)